栏目:上海落户资讯 人气:0 日期:2023-02-22

免费提供最新落户政策及一对一落户方案

留学生/应届生/非婚子女 落户咨询

(沪四校放宽落户条件,根本算不上上海真正的“抢人”大动作)

前段时间一则关于上海放宽了落户条件的消息被各大媒体争相报道,通俗点讲就是:

复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学4所高校的应届毕业生可以直接落户上海。

大多数媒体都将此举解读为上海加入“抢人大战”的大动作。甚至还有媒体煞有其事地统计了这4所学校2019年应届毕业生的人数,称仅这一政策变化就能每年为上海带来3w人左右的“新鲜血液。

从这些文章字里行间透射出的兴奋与激动,我们不难感受到大家对于白热化的“抢人大战”背景下,上海竟然还固守着“严苛”落户标准的“恨铁不成钢”。特别是作为一个房产自媒体,更能理解当下看多楼市的朋友们急迫地想为“上海楼市永远涨”寻求一个听上去足够有力、长远解释的心情(这里并不是说笔者看空上海未来的楼市,反倒是坚定地长期看多)。

但笔者依然想讲2点自己的理解,尽管可能会有些不那么合群:

1.四校放宽落户对于整个上海,虽然算得上是个好的开始,但充其量不过是个“无关痛痒”的微调,特别对于楼市的影响更微乎其微;

2.但我们确实不用过于担心,上海在“抢人大战”中从来不像表面看上去的那么迟缓,只是那些“真正的大动作”都很少被意识到是在争夺人才资源。

先来聊一聊为什么笔者认为:四校放宽落户对于整个上海,虽然算得上是个好的开始,但充其量不过是个“无关痛痒”的微调,特别对于楼市的影响更微乎其微。

因为这个政策变化所带来的受益人群“增量”实际上很少,落到楼市更是微乎其微。

1.理论上新政究竟能够影响多少人?

有很多媒体认为四校落户政策变化可以令3w余人受益,其依据就是4所高校2019年应届毕业生人数加总就是人,而根据这些应届毕业生都有资格直接落户上海。

但实际上这种计算方式太过于笼统,忽略了非常多的细节问题,从大的维度来说具体可以分为4个误判:

①新政之前按照72分积分落户的办法,这4所高校的硕士、博士应届毕业生也是可以直接落户上海的,因而并不能算是今年新政策所带来的的增量变化,只有原本够不上资格的本科应届毕业生才是增量部分;

②本科应届毕业生并不会全部选择在上海就业、定居,其中选择离开上海去往其它城市的也就不是增量变化;

③选择在上海就业、定居的本科应届毕业生中,还有一定比例本身就是上海户籍,更算不上是增量变化。

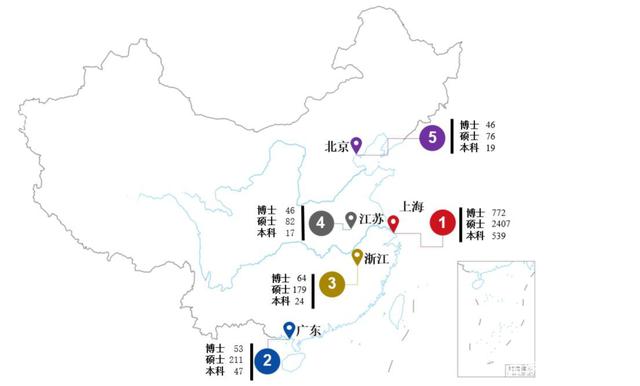

根据这个思路,我们再对应的去四校的2019年毕业生就业质量报告上寻找答案,

以上海交通大学为例:

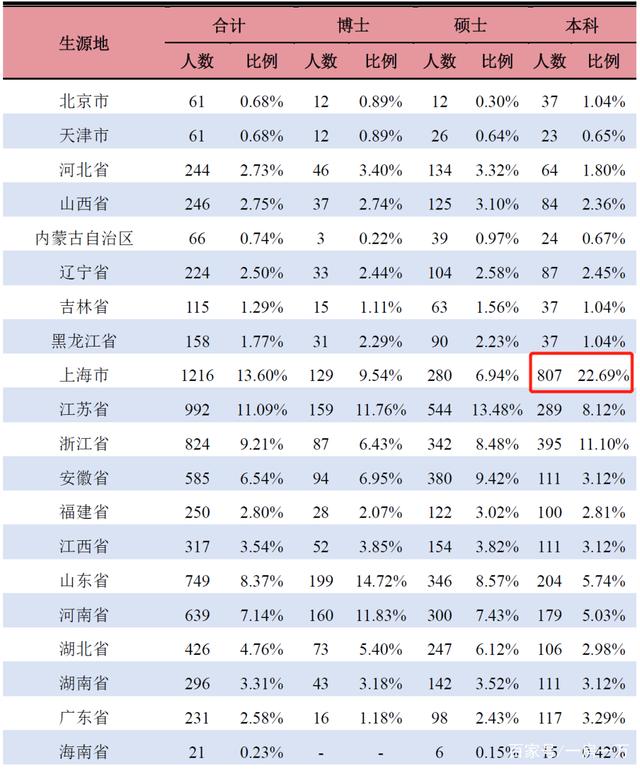

①&②2019年上海交通大学应届毕业生中选择在上海就业的本科应届毕业生人数为539人

③而该届生源中本科应届毕业生生源地为上海的学生占比为22.69%,虽然不够准确但我们按照这个比例来估算,那么该校2019届本科应届毕业生非上海户籍学生选择在上海工作、定居的人数将会是417人。

同理我们还可以估算另外3所高校的实际受益于新政策影响的增量人数。当然由于各校统计口径的差异(比如缺少具体上海生源比例或者在上海地区就业人数比例),估算过程中需要通过其它网络信息补全并且需要一定的主观判断。不过好在这些偏差虽然会影响具体的最终数值,但绝不会影响数量级的差别,具体结果如下表所示:

最终我们可以得到一个估算的结果,即:因新政而受益的人数仅有2000人左右

2.落到楼市的影响甚至可以忽略不计

2000人左右的估算结果相比原来大部分媒体所认为的人已经十不存一,考虑到实际情况新政对于上海“新鲜血液”的增量影响还会更小:

①2000人左右的估算值可以理解为理论最大值(虽然估算会带来数值上的一定偏差),很多原因会造成有资格落户者最终并没有落户;

②新政之前,作为“世界一流大学建设高校”的四校毕业生,本就可以通过缴纳7年社保并持有7年上海居住证来落户上海。如今的新政不过是将7年提前至即刻。因此新政对于最终给上海带来“新鲜血液”的增量实际有多少,估计还要打上一个非常大的折扣。

而当落到楼市,影响就更加可以忽略不计了。20刚出头的年岁,又有多少人有实力、有意愿置业上海?

3.当然,我们需要动态地看待问题

当然我们也应该动态地看待上海落户问题,新政会不会引导更多意愿留在上海的优秀人才报考四校?亦或是说这个新政会不会只是一个好的开始,后续还会有更多的变革?

但无论如何来说,四校放宽落户条件对于上海以及上海楼市来说,最多只能算是溅起的一个小水花,远远谈不上巨大的变革或者象征着加入“抢人大战”。

不过虽然四校放宽落户的新政实际影响意义有限,但我们也不必过于为上海担心。因为上海从来没有停下争夺人才资源的真正“大动作”。只不过这些动作与很多二线城市的“抢人套餐”相比,看上去并不那么赤裸裸。

那么,哪些才是上海抢人的真正“大动作”呢?我认为可以举几个例子:

比如准备“再造一个浦东”,规划人口250w的临港新片区

比如或将成为浦东乃至上海提升城市能级和城市竞争力的重要载体和新引擎的“金色中环发展带”

虽然这些区域规划似乎与人口竞争关系不够直接,但正是这些从未停下脚步的区域开发背后所承载的产业引入、岗位创造才是大城市在人才竞争中最大的优势。

我们大都看过很多人的“逃离北上广深”,也看到了他们的“回到北上广深”。大城市纵有千千万万的不好,但归根到底人们特别是年轻人之所以选择某一个城市工作、定居,最核心的因素一定是看有没有充分的的发展和上升空间。

举报/反馈

声明:本站部分内容和图片来源于互联网,经本站整理和编辑,版权归原作者所有,本站转载出于传递更多信息、交流和学习之目的,不做商用不拥有所有权,不承担相关法律责任。若有来源标注存在错误或侵犯到您的权益,烦请告知网站管理员,将于第一时间整改处理。管理员邮箱:y569#qq.com(#转@)